- 投资资讯网交易在线 (http://www3.pm001.net/index.asp)

-- 编年版票专栏 (http://www3.pm001.net/list.asp?boardid=159)

---- “欢欢.喜喜”拜年票 凄凄惨惨跌消耗 (http://www3.pm001.net/dispbbs.asp?boardid=159&id=34700527)

-- 发布时间:2025/7/19 14:51:00

-- “欢欢.喜喜”拜年票 凄凄惨惨跌消耗

“欢欢.喜喜”拜年票 凄凄惨惨跌消耗

作者:邮苑论剑2025.7.28

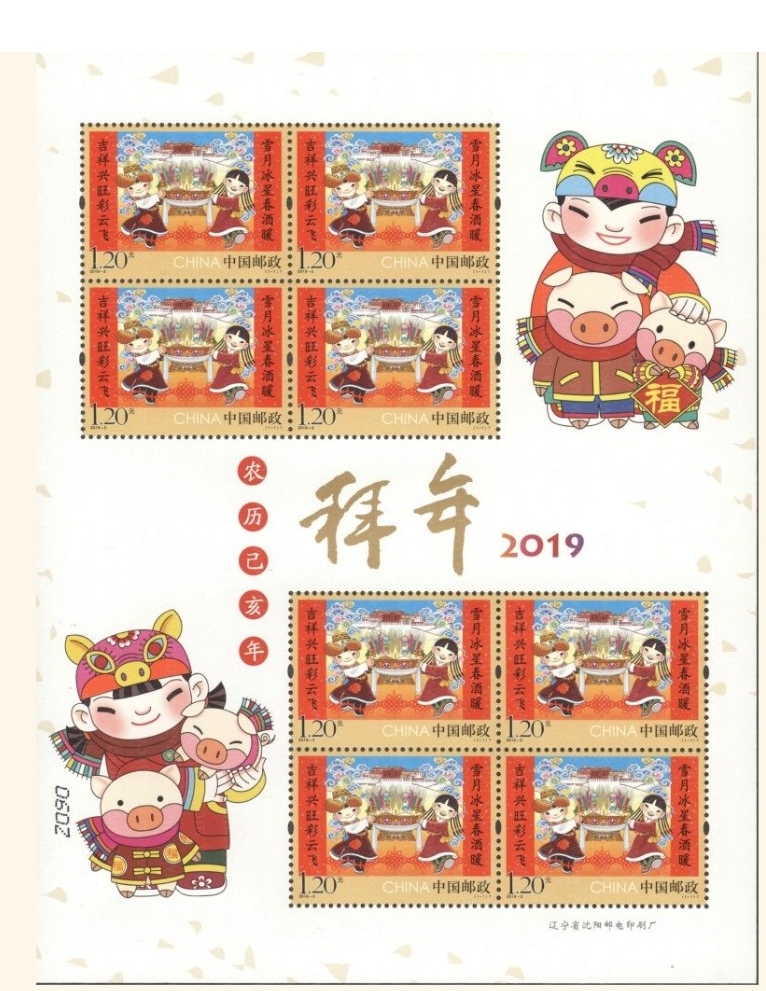

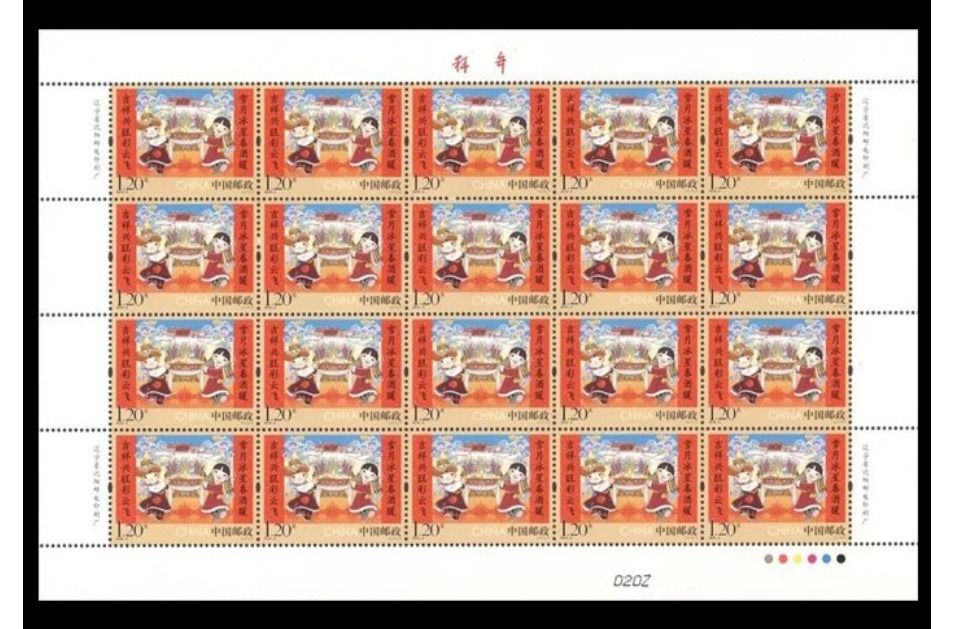

在收藏市场的一隅,拜年系列邮票静静躺卧,价格的低廉与它们所承载的深厚文化形成了鲜明的反差。从2015到2019年,“拜年一二三四五”系列邮票发行量从2800万套锐减至1758万套,直至停发,这一系列变动宛如一记警钟,在集邮界与文化领域敲响,引发我们对传统文化传承与创新的深度思考。

一、打折与停发:市场供需的失衡

拜年系列邮票刚问世时,承载着人们对传统文化传承的期许。2015年,“拜年一”以2800万套的发行量高调进入市场,然而彼时的邮票收藏市场已大不如前,热度逐渐冷却。与此同时,创新的电子邮件、微信、社交媒体拜年等新形式出现,传统邮票的通信拜年功能被替代和削弱。

为了应对这一困境,邮政部门采取了缩量发行的策略,从“拜年四”到“拜年五”,发行量逐年递减,可即便如此,邮票价格依旧持续走低。

停发拜年系列邮票,并非意味着它的生命终结,而更像是一次深度的自我审视。它提醒着我们,传统文化题材的邮票若不能紧密贴合当代人的情感诉求与实际使用场景,即便拥有深厚的文化底蕴,也难以在市场中站稳脚跟,容易陷入市场供需矛盾的尴尬境地。

二、非遗加持:春节文化铸就永恒价值

2024年,中国春节成功列入世界非物质文化遗产名录,这无疑为拜年邮票注入了一股强大的生命力。春节,作为中华民族最为重要的传统节日,“团年”与“拜年”的习俗贯穿千年,凝聚着阖家团圆、辞旧迎新的美好愿景,承载着深厚的民族情感与文化记忆。这种源自内心深处的文化认同感,正是拜年邮票独一无二的核心竞争力。

从投资视角来看,文化IP的生命力是决定藏品价值的关键因素。生肖邮票之所以能够经久不衰,持续受到收藏者的热捧,就在于它紧密关联着中国人对本命年、生肖属相的特殊情感与文化认同。拜年邮票同样具备这样的潜力,倘若能够深度挖掘年俗文化,融入时代元素进行创新,比如将不同地域独特的拜年习俗、当下流行的视频拜年和电子红包等融入设计,开发出如拜年邮票与春联、福字相结合的文创产品,那么就能成功打通文化价值向市场价值转化的通道。随着非遗文化在全球范围内的影响力不断提升,春节的文化魅力愈发彰显,拜年邮票作为“春节文化名片”,其稀缺性与独特价值也将愈发凸显。

三、政策与渠道:开启价值的密码

回顾生肖邮票的辉煌历程,我们可以清晰地看到,拜年系列邮票要想重新焕发生机,离不开“政策引导”与“渠道创新”的协同发力。生肖邮票通过全国预定制度、年册捆绑销售以及邮政渠道的全面覆盖,构建起了一个稳定的收藏群体与消耗场景,为其价值的稳定与提升奠定了坚实基础。

拜年邮票若想复制这一成功模式,可从以下几个方面着手:一是强化官方“春节拜年”非遗文化传承推广政策性产品开发预定,清理库存和向二级市场回购拜年票资源,借助邮政遍布全国的网点,深入下沉市场,拓展培养一批忠实的固定收藏群体;二是推动场景化消耗,结合邮政的“普遍服务”政策,积极鼓励在春节期间的信函、包裹、贺卡等邮寄场景中使用拜年邮票,通过实际的通信消耗来减少市场流通量。要知道,邮票的使用价值是其价格稳定的根本,生肖邮票的持续升值,就与年复一年的大量邮寄消耗密不可分;三是拓展文创延伸,鼓励支持全国文创礼品企业,广泛开发拜年邮票的特色礼品,积极对接企业春节福利、礼品市场,让拜年邮票从单纯的收藏品转变为兼具实用价值与文化内涵的文化消费品。

一旦这些举措得以有效实施,便能形成一个“发行 - 消耗 - 沉淀”的良性循环,为拜年邮票价格的回升提供源源不断的动力。

四、低谷中的曙光:打折票里的投资契机

当前,拜年系列邮票的超低价格,对于长期投资者而言,实则是一个不可多得的布局良机。根据邮市的发展规律,一套题材优质且发行量经过市场充分消化的邮票,在经历长达七八年的极端低价期后,往往会迎来价值修复的春天。拜年邮票就具备这样的潜力:

首先,文化的不可替代性是其最大的优势。春节作为中华民族的“根”文化,历史悠久,源远流长,拜年主题更是贯穿其中,具有永恒的文化价值与情感意义,这是其他题材邮票难以比拟的;其次,从发行量来看,后期“拜年五”1758万套的发行量,相较于许多热门题材邮票要低不少,经过多年的市场流通,实际存世量已大幅减少,物以稀为贵,这为其价值提升提供了一定的支撑;再者,邮政对“人民通信”的坚守,以及保密信函、国际包裹等场景对邮票的持续需求,都将不断消耗存量,为价格的稳定提供有力保障。

对于投资者来说,在选择拜年邮票时,可重点关注设计别具一格、存世量稀少的单套邮票,如“拜年五”,也可以选择整套收藏,以此来分散单套邮票价格波动带来的风险。随着春节文化在全球的广泛传播以及邮票文创化的深入探索,这一套曾经被市场低估的“文化名片”,极有可能在沉寂之后迎来价值的重新评估,绽放出耀眼的光芒。

拜年邮票的跌宕起伏,是传统文化在现代社会中艰难前行、寻求新生的生动写照。它的价值绝不仅仅局限于小小的纸片与图案,更在于它能否成为连接千年春节文化与当代生活的桥梁与纽带。当我们凝视邮票上的“拜年”二字时,不应只看到其打折的价格,而更应看到它作为一个亟待被重新激活的世界级非遗文化IP所蕴含的巨大潜力与无限可能,这或许就是它给予投资者与文化爱好者最为珍贵的启示。

-- 发布时间:2025/7/19 16:56:00

--

2025年7月拜年大小版量价参考

拜年五大版1758万套16元

拜年四大版2179万套12元

拜年三大版2979万套11元

拜年二大版2800万套11.5元

拜年一大版2800万套13.5元

拜年五小版180万版5.3元

拜年四小版210万版4.5元

拜年三小版490万版4.2元

拜年二小版450万版4.2元

拜年一小版450万版4.5元

-- 发布时间:2025/7/20 5:36:00

--

此主题相关图片如下:

此主题相关图片如下:

-- 发布时间:2025/7/20 7:35:00

--

此主题相关图片如下:

此主题相关图片如下:

-- 发布时间:2025/7/20 8:34:00

--

屁用没有